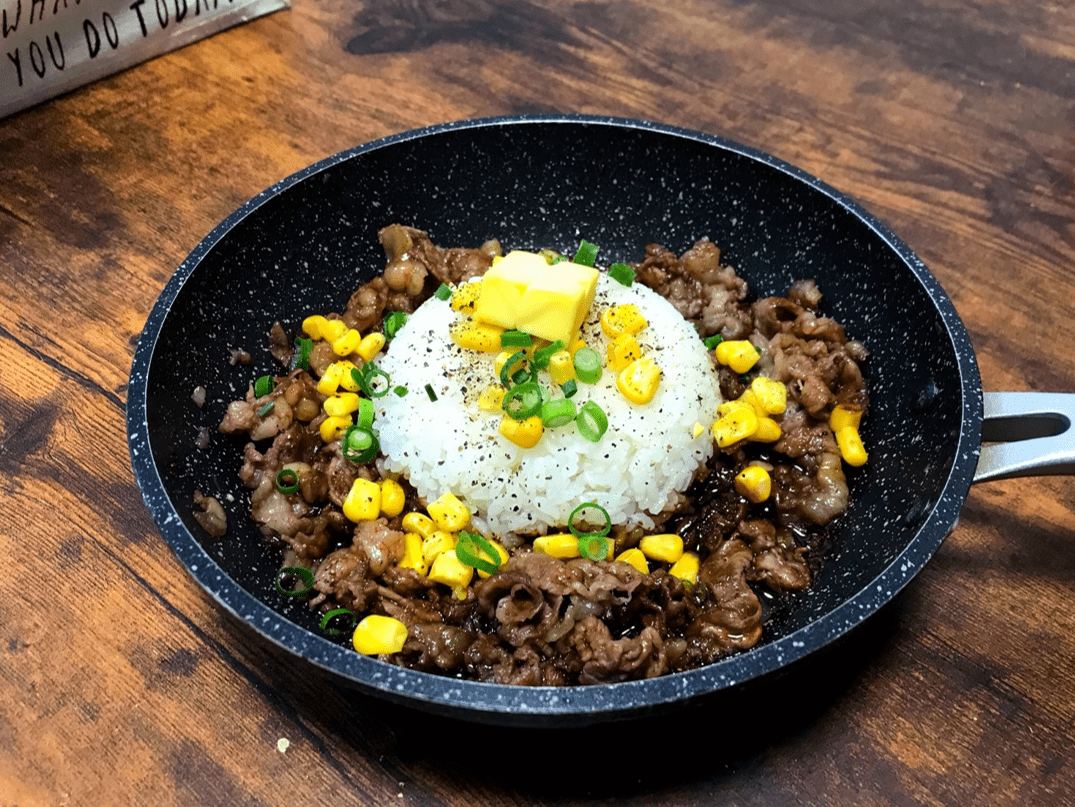

ども、トモキッチン(@tomo_kitchen883)です!今回は「牛肉」「ごはん」「バター」を使って、『フライパンdeビーフペッパーライス』を作ってみました。

牛肉の旨味が染み込んだ旨味ライスが味わえるビーフペッパーライス♪焼いた牛肉にライスをのせるだけの簡単料理です。ジュ~っと焼ける牛肉の音とフワ~っと香るタレの焦げた匂い食欲をそそり、口いっぱいに頬張れば・・・幸せです♪そんな幸せを仕事帰りに味合わせてくれる最高の1品です。

フライパンdeビーフペッパーライス

◆材料

- 牛肉(薄切りなど) ・・・ 200g

- ヨシダソース ・・・・・・ 大さじ4

- ごはん ・・・・・・・・・ 2膳(1人1膳)

- バター ・・・・・・・・・ 20g(1人10g)

- コーン ・・・・・・・・・ 適量

- 小ネギ ・・・・・・・・・ 適量

- 粗びき黒コショウ ・・・・ 適量

◆作り方

準

- 小ネギ[適量]は輪ゴムなどで束ねてから細かく切ります。

1

- フライパンに分量外のサラダ油[小さじ1]を引いて中火で熱し、牛肉[200g]を炒めます。(焦がさないように火を調整しながら炒めて下さい)

- 火加減を弱火にしてから炒めた牛肉をフライパンの周りに避けて、真ん中にごはん[2膳(1人1膳]を入れます。(ご飯はお茶碗を使って丸いドーム型にすると、お店っぽくて見た目もUPです)

- 上からコーン[適量]と小ネギをのせてから火加減を強火にして、ヨシダソース[大さじ4]を回しかけます。

2

- 粗びき黒コショウ[適量]をふりかけてバター[20g(1人10g)]をのせたら出来上がりです。

- 食べる時には全体をよく混ぜ合わせながら召し上がって下さい。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございます。よろしければ、また違うレシピでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も1日Let’s クッキング♪

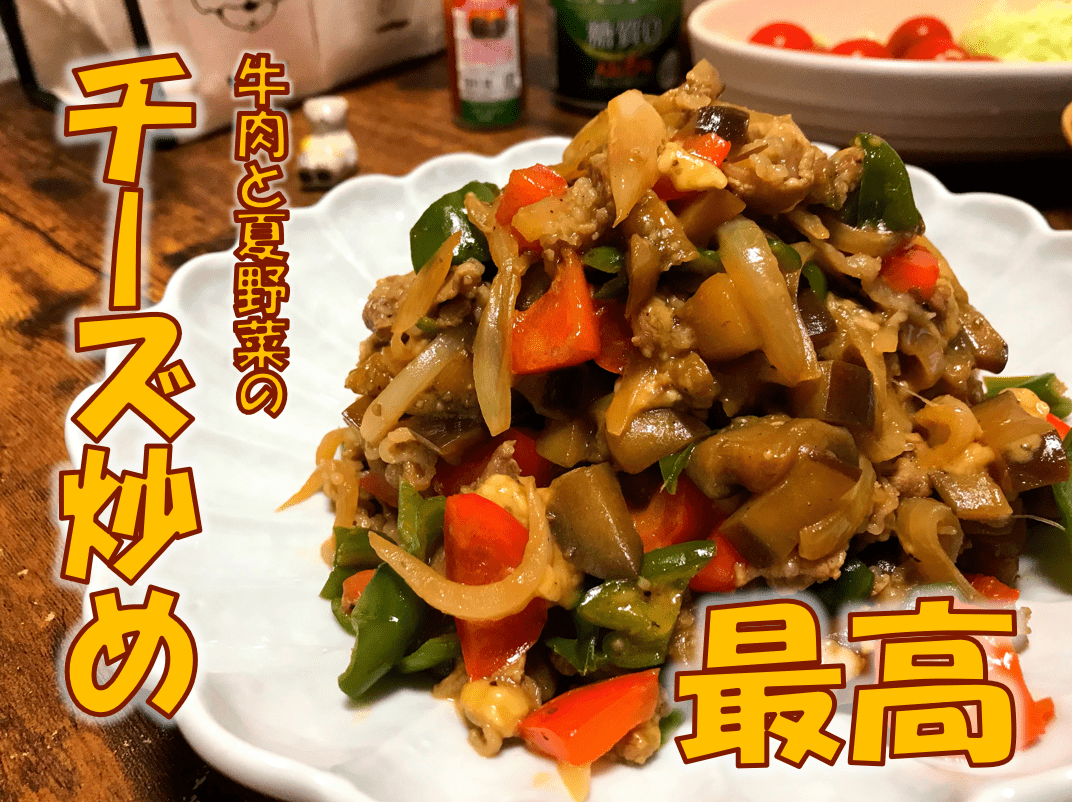

こんな「牛肉」のレシピもおすすめ!

食材の美味しさを引き出すコツ!

まとめレシピ紹介!