ども、トモキッチン(@tomo_kitchen883)です!

今晩の献立はもうお決まりですか?ご飯を炊いて、お味噌汁を作って・・・、でも、メインのおかずだけが一向に決まらない!といった時におすすめのご飯が進むおかずレシピをご紹介します。

手間暇かけなくても手軽に美味しくできちゃうレシピばかりです♪ご自宅の冷蔵庫のなかにある食材を確認しつつ、ぱぱっとおいしいおかずを作りましょう!ぜひ最後までご覧ください。

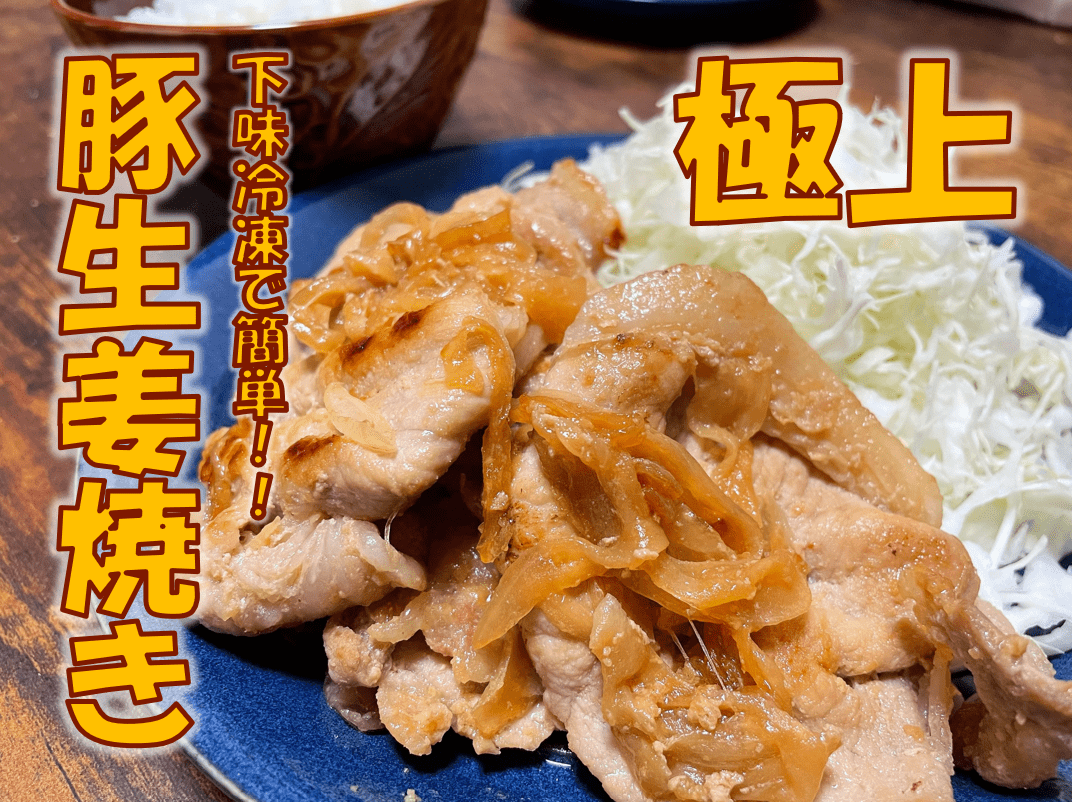

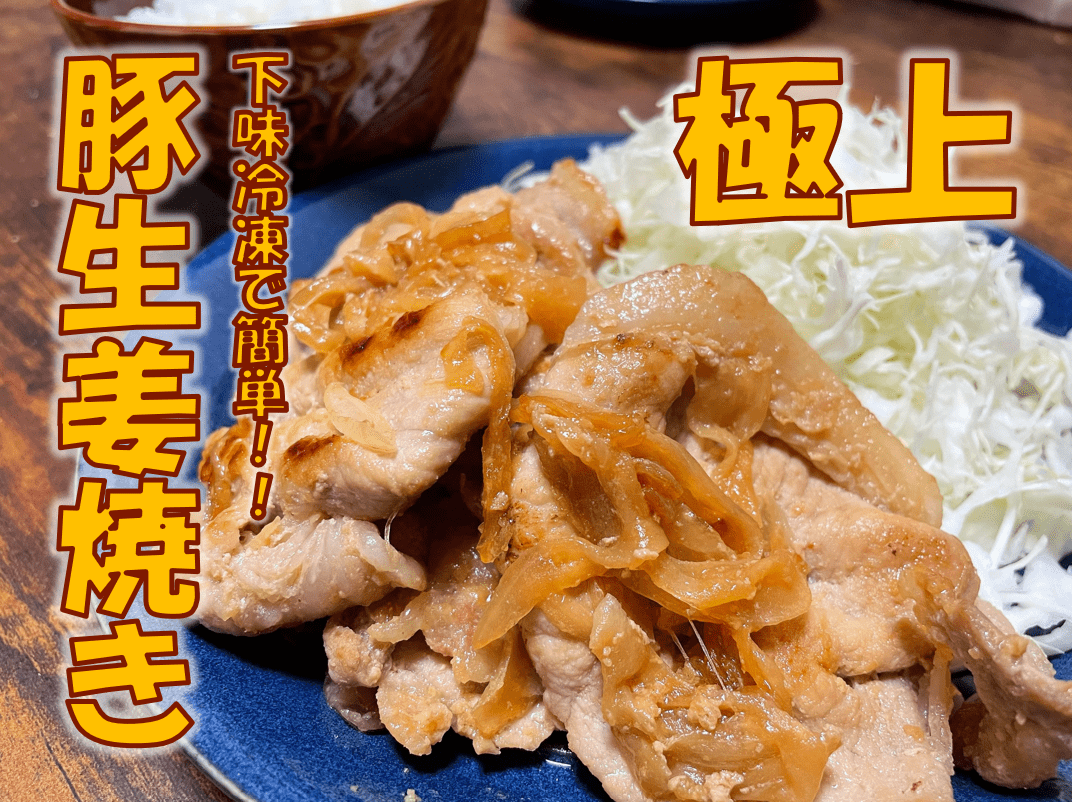

下味冷凍で簡単!!豚生姜焼き

ども、トモキッチン(@tomo_kitchen883)です!今回は「豚肉」「玉ねぎ」を使って、『下味冷凍で簡単!豚生姜焼き』を作ってみました。

豚肉を冷凍する時は下味をつけて冷凍するのがオススメです。お肉が柔らかくなるだけでなく、味がよく染みてジューシーで旨味があふれ出てきます!調味液が豚肉の表面をコーティングして乾燥も防止!いつでも解凍して使えて仕事帰りでも楽に料理ができる生姜焼きなので、ぜひお試しください。

下味冷凍で簡単!!豚生姜焼き

◆材料

- 豚肉(生姜焼き用) ・・・ 200g

- 玉ねぎ ・・・・・・・・・ 1/2個

- おろし生姜 ・・・・・・・ 1/3個

- 醤油 ・・・・・・・・・・ 大さじ1

- みりん ・・・・・・・・・ 大さじ1

- 料理酒 ・・・・・・・・・ 大さじ1

- ごま油 ・・・・・・・・・ 小さじ1

◆作り方

準

- 玉ねぎ[1/2個]は薄切りにします。

- 豚肉[200g]の表面の水分をキッチンペーパーで拭き取ります。

- 生姜[1/3個]をすりおろしておきます。

- フリーザーバッグに豚肉と薄切りにした玉ねぎ、すりおろした生姜、醤油[大さじ1]、みりん[大さじ1]、料理酒[大さじ1]、ごま油[小さじ1]を入れて混ぜ合わせます

【なんで玉ねぎも一緒に保存袋に入れるの?】

答えは、豚肉を柔らかくするからです!豚肉が硬い理由は『タンパク質』がギュッと詰まっているからです。肩こり的なやつですね。そんなコリをほぐしてくれるのが玉ねぎです。

玉ねぎには『プロテアーゼ』という酵素を持っていてタンパク質を分解してくれます。漬け込む時は玉ねぎも一緒に入れると美味しくなりますよ。

1

- 冷凍した豚肉をフリーザーバッグのまま解凍します。

- フライパンに分量外のサラダ油[適量]を引いて中火で熱し、豚肉を焼きます。

- 水分を飛ばしながら、ゆっくり焼いていきます。

2

- 器に盛り付けて、お好みでキャベツなどを添えれば出来上がりです。

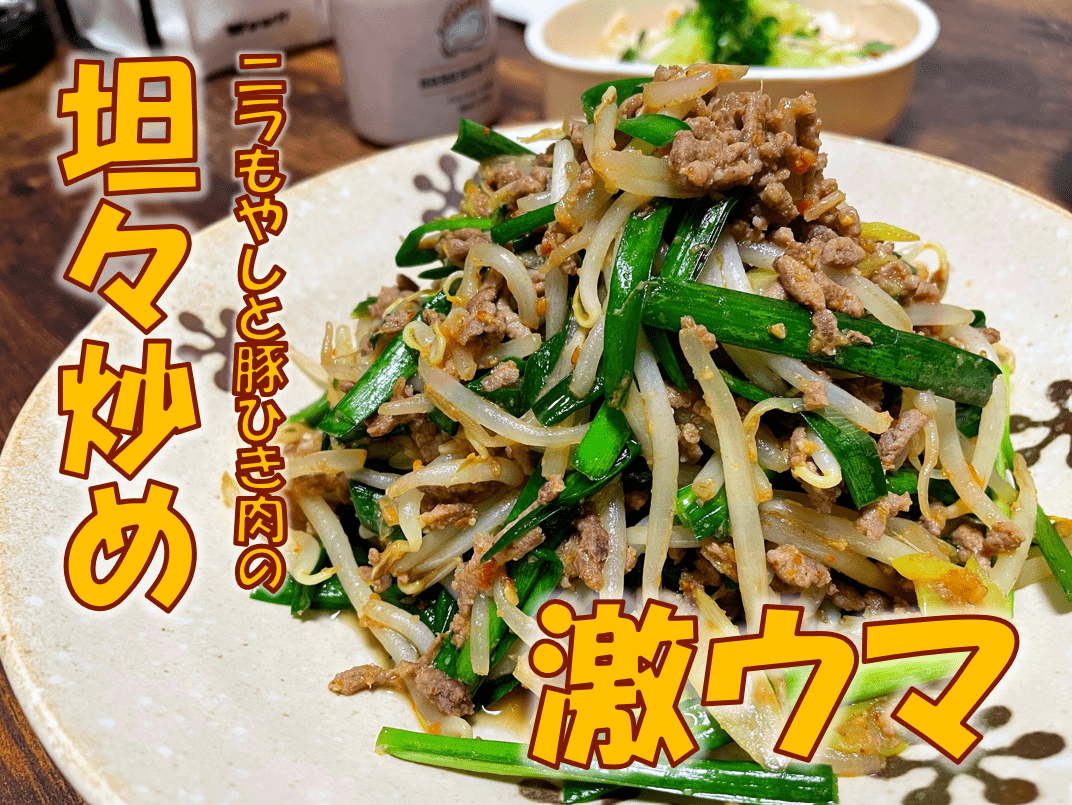

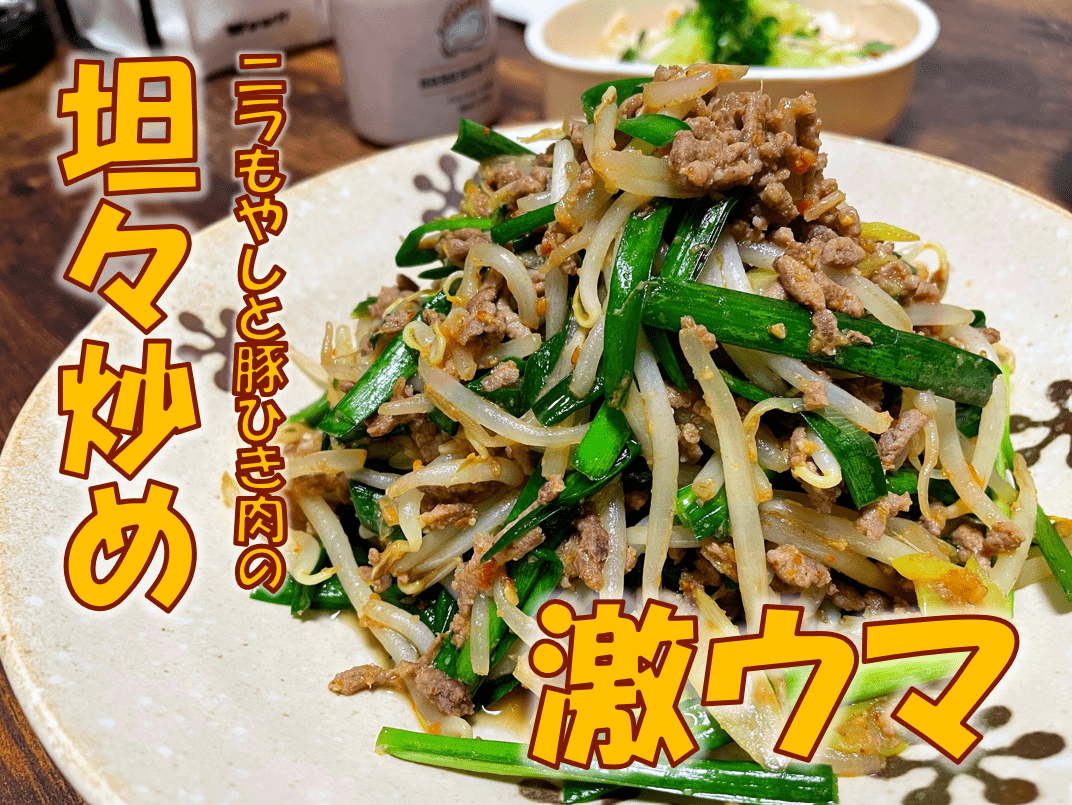

ニラもやしと豚ひき肉の坦々炒め

今回は、節約食材の代表格 「ニラ」「もやし」「豚ひき肉」 を使って 『ニラもやしと豚ひき肉の坦々炒め』を作ってみました!

濃厚でピリ辛な坦々味が、シャキシャキのニラともやしにしっかり絡んで、ご飯が止まらなくなるおかずに仕上がりました💯。シンプルな材料で簡単調理だから、忙しい日でもサクッと作れるのが嬉しいポイント✨。

さらに、ボリュームたっぷり&栄養満点だから 晩御飯や夜ご飯 にもぴったり! 節約&大満足 のこのレシピ、ぜひ試して、ひとりごはん革命を起こしてみませんか?💪

ニラもやしと豚ひき肉の坦々炒め

◆材料(2人分)

- 豚ひき肉 … 100g

- もやし … 1袋

- ニラ … 1/2束

- 長ネギ … 1本

- にんにくチューブ … 3㎝

- 生姜チューブ … 3㎝

- 白すりごま … 大さじ1

- 豆板醤 … 小さじ2

- 味噌 … 小さじ2

- 鶏ガラスープの素 … 小さじ1

- 塩コショウ … 少々

◆作り方

[準備] 野菜の下ごしらえ! 🥢

- ニラ [1/2束]は5㎝幅に切ります。

- 長ネギ [1本]は1㎝幅の斜め切りにします。

💡 Point:

- もやしの水分をしっかり切る

もやしは洗った後、しっかり水気を切ってから使います。水分が多いと炒めたときにべちゃっとなり、味が薄まってしまうため。

[1] 豚ひき肉を炒めて旨味アップ! 🍳

- フライパンに ごま油 [大さじ1・分量外]を引いて中火で熱します。

- 豚ひき肉 [100g]を炒め、色が変わってきたら にんにくチューブ [3㎝]、生姜チューブ [3㎝]、豆板醤 [小さじ2]を加えて香りを引き出します。

[2] 野菜を加えて仕上げ! 🌿

- もやし [1袋]と 長ネギ、ニラ を加えて炒め合わせます。

- 火が通ったら、味噌 [小さじ2]、鶏ガラスープの素 [小さじ1]、白すりごま [大さじ1]を入れます。

- 味噌が溶けにくい場合は、料理酒を少々加えると◎。最後に 塩コショウ [少々]で味を整えましょう。

💡 Point:

- 豚ひき肉をしっかり炒めて旨味を引き出す

豚ひき肉は強火で炒め、香ばしい焼き色がつくまでしっかり火を通すことが大切です。焦げ目をつけることで香ばしさがアップし、坦々風の味付けがより深くなります。

[3] 盛り付け! 🍚

鶏もも肉とたっぷりネギの甘酢ネギ炒め

今回は「鶏もも肉」「長ネギ」を使って、『鶏もも肉とたっぷりネギの甘酢ネギ炒め』を作ってみました。

ご飯が止まらない!鶏もも肉とたっぷりネギの甘酢ネギ炒めレシピをご紹介。ジューシーな鶏もも肉に、甘酸っぱいタレとシャキシャキのネギが絡んだ絶品おかずです。

簡単に作れて、晩御飯や夜ご飯にぴったり!甘酢の爽やかな風味が食欲をそそり、忙しい日でも満足感たっぷり。ご飯との相性抜群のこの一品を、ぜひおうちの定番メニューに加えてみませんか?

鶏もも肉とたっぷりネギの甘酢ネギ炒め

◆材料

- 鶏もも肉 ・・・・ 250g

- 長ネギ ・・・・・ 1本

- 片栗粉 ・・・・・ 大さじ2

- ごま油 ・・・・・ 大さじ1

<下味用>

<味付け用>

- ポン酢 ・・・・・ 大さじ2

- 砂糖 ・・・・・・ 大さじ1

- 白いりごま ・・・ 適量

◆作り方

準

- 鶏もも肉[250g]は食べやすい大きさに切ります。

- ポリ袋に鶏もも肉とポン酢[大さじ1](下味用)を入れて揉み込み、片栗粉[大さじ2]も入れます。

- 長ネギ[1本]は粗みじん切りにします。

1

- フライパンにごま油[大さじ1]を引いて熱し、鶏もも肉を両面こんがり焼きます。

- 粗みじん切りの長ネギとポン酢[大さじ2]、砂糖[大さじ1]、白いりごま[適量]を加えて炒め合わせます。

2

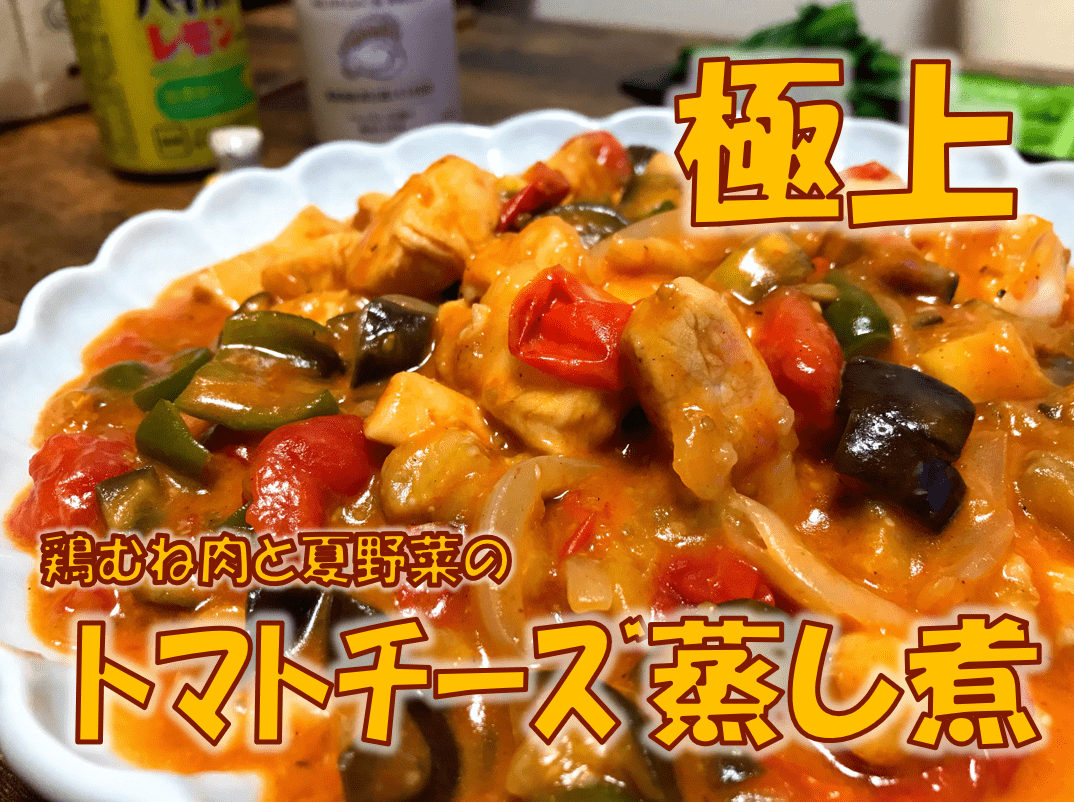

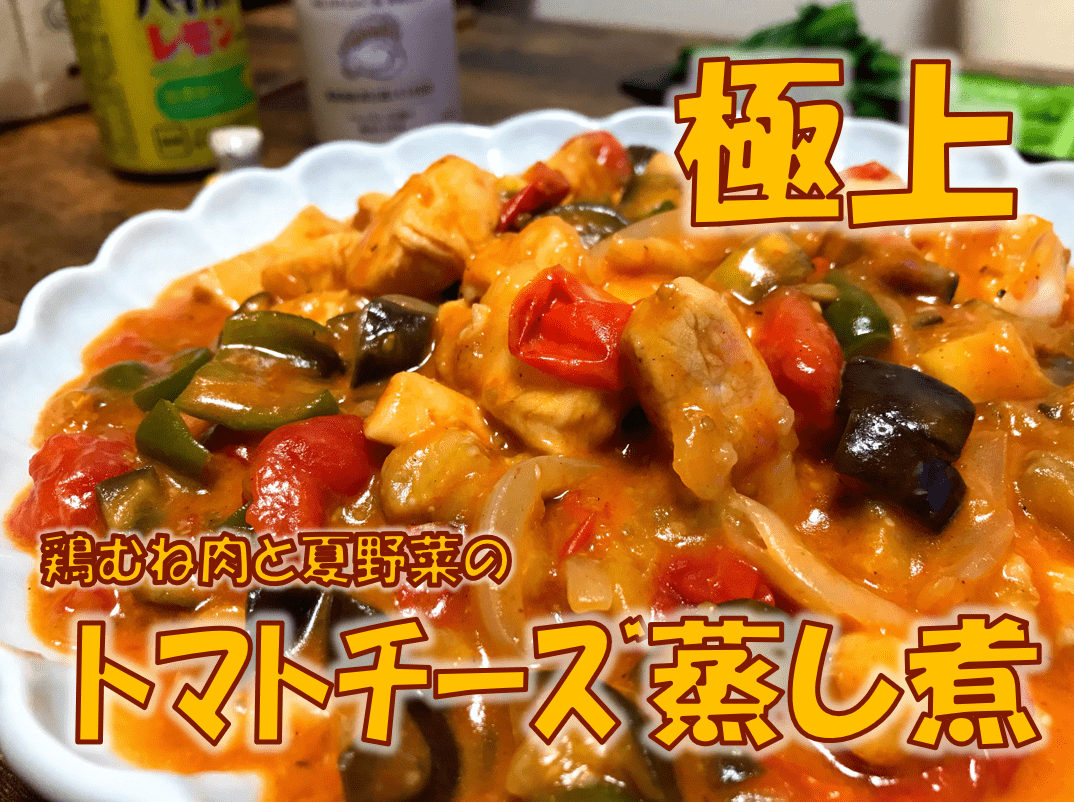

鶏むね肉と夏野菜のトマトチーズ蒸し煮

今回は「鶏むね肉」「ミニトマト」「ナス」「玉ねぎ」「ピーマン」を使って、『鶏むね肉と夏野菜のトマトチーズ蒸し煮』を作ってみました。

夏野菜の代表格であるミニトマト、ピーマン、ナスがたっぷりと入ったチーズ蒸し煮♪酸味の効いたトマトベースの味に、たっぷりの野菜の甘みと濃厚なチーズの旨味が溶けだして口の中で広がり、贅沢な一口が楽しめます。

さらに、プリプリの鶏むね肉との相性も抜群!仕事帰りでも手軽に作れる、至福の一皿をお試しください!

鶏むね肉と夏野菜のトマトチーズ蒸し煮

◆材料

- 鶏むね肉 ・・・・・・・ 300g

- ミニトマト ・・・・・・ 8個

- ナス ・・・・・・・・・ 1本

- 玉ねぎ ・・・・・・・・ 1/2個

- ピーマン ・・・・・・・ 1個

- ニンニクチューブ ・・・3㎝

- ケチャップ ・・・・・・ 大さじ3

- オリーブオイル ・・・・ 大さじ1

- コンソメ(顆粒) ・・・ 大さじ1

- 片栗粉 ・・・・・・・・ 小さじ2

- 料理酒 ・・・・・・・・ 小さじ2

- 砂糖 ・・・・・・・・・ 小さじ1

- 塩 ・・・・・・・・・・ ひとつまみ

- ピザ用チーズ ・・・・・ 適量

◆作り方

準

- 鶏むね肉[300g]は一口サイズに切り、ジップロックに鶏むね肉と料理酒[小さじ2]、砂糖[小さじ1]、塩[ひとつまみ]、ニンニクチューブ[3㎝]を入れて、よくもみ込んで5分程おきます。

- 鶏むね肉に片栗粉[小さじ2]をまぶします。

- 玉ねぎ[1/2個]は薄切りにし、ミニトマト[8個]は縦半分に切ります。

- ナス[1本]とピーマン[1個]は2㎝角に切ります。

1

- フライパンにオリーブオイル[大さじ1]を引いて熱し、鶏むね肉を入れて中火でこんがり焼き色がつくまで焼きます。

- 焼き目がついたら玉ねぎとミニトマト、ナス、ピーマン、ケチャップ[大さじ3]、コンソメ(顆粒)[大さじ1]を入れて混ぜ合わせたら蓋をして蒸します。

- 果汁で全体が水っぽくなったら更に8分程蓋をしたまま煮込みます。(焦げないように時々混ぜて下さいね)

- 水分が2/3くらいに減ったらピザ用チーズ[適量]をふりかけて溶かします。

2

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!次回も美味しいレシピでお会いしましょう🍳。それでは皆さん、本日もLet’s クッキング! 🎉

「忙しい日でもサッと作れる」「食卓が一気に華やかになる」そんな魅力満点のレシピたちを一気にご紹介します!どれも簡単&美味しいレシピばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね💡。